しにふぃえの雑記、或いはネタ。

2006-08-01

■ [FreeBSD] SpamAssassin様更新

身体的には拘束されているのですが、その分時間に余裕が出来たので、リモートからSpamAssassin様の更新を行いました。現用していたVerが2.6.3で、更新先が3.1.3と、Verを見るだけで無精が判る久々の更新(汗)だったのですが、流石にメジャーバーションを越える更新となると、時期的にも色々と関連するソフトの更新も多く、アレが古い、コレが古いと云われるので、perl手始めにそれぞれportを活用しつつupgradeしました。

こういった時はFreeBSDのportシステムも便利ですね。

ちなみに、肝心要のSpamAssassinは、今回から(?かどうかは確認していないが、兎に角今回は本体の配置先が/usr/bin配下ではなく、/usr/local/bin配下になってたりして(汗)とdefaultのファイル位置が変更になっていたため、そのまま入れ替えただけでは上手く動かず、一度以前のVerを手作業で削除してから、新しいVerを入れるという作業が生じました。

これは、一番はじめに入れた時、当時は未だportが無かった為にソースからcompileしてinstallしていたため、自動でdeinstall出来なかった、という単純な理由なのですが、なんか少し負けたっぽい感じが、、、(苦笑)

まあ、そんな感じで小一時間で更新完了しました。

次はqmailとの更なる連携が課題かな。

[ツッコミを入れる]

2006-08-10

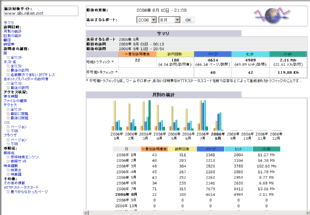

■ [FreeBSD] AWStats更新

システム関係の話が続いてすみません(汗)本家に脆弱性が発見された*1&AWStats6.5日本語版がリリースされていた*2という情報を病院のベッドの上で入手していたのですが、流石にリモートから作業するのは心許なかったので、退院後落ち着いてから作業してみました。

作業そのものは簡単で、 日本語版の配布ページ(日本語化して下さった、Ryuさんありがとうございます)からアーカイブを落としてきて解凍後、自分の環境に合わせて必要なファイルをコピーするだけで更新は完了するのですが、今回は設定ファイルが微妙に変わっていたため、設定ファイルも一応見直しを行いました。

今回変わった点は、上記の脆弱性への対応以外に、日本ローカルな検索サイト(gooとか?)やAgentの検出が可能になっている点で、特に携帯電話からのアクセスを解析・統計化する機能が強化されたことは、統計の充実という意味でも良い感じかな。

■ 参考画面

[ツッコミを入れる]

2006-08-31

■ [PC/計算機] UPSのバッテリー更新

バッテリーが上がって単なる電源安定化装置(苦笑)と化していたUPSのバッテリーを交換してみました。うちで使っているUPSはAPC社製のSmart-UPS 1400なので、通常なら純正の交換用バッテリーを用意するところなのですが、純正品であるRBC7Lの価格は直販サイトの価格で¥32,865(税込)。。。

純正品の価格には古いバッテリーの処分費用が込みになっているとはいえ、少々割高感があったので、代用出来る同規格っぽいバッテリーを色々と調べてみると、 秋月電子で販売している「完全密封型鉛蓄電池(12V 22Ah)[WP22-12]」 というバッテリーがサイズ的に適合するみたいでした。

ただ、純正品の容量が12V17Ah、WP22-12の容量が12V22Ahと若干異なるのですが、、、

ちなみに価格は1個 5,200円(税込)。Smart-UPS 1400は2個使うから送料別で計10,400円と上手く行けば純正品の1/3程度で何とかなる?

実例が無いものかと、Google先生に教わってみても、少し小さい WP20-12(12V20A)での交換例は見つかったのですが、WP22-12での実践例が見付からず、少々の不安はあるのですが、まあ、経年劣化で容量も変化することでしょうし、誤差の範囲(苦笑)だと勝手に認識して、交換に挑戦してみることにしました。

バッテリーの入手は秋月電子の店頭で購入!、と行っても良かったのですが、流石に持って帰るには重さが結構ある(2個で約14kg、、以前NECのサーバ(Express5800/120RC)を手持ちで持って帰ろうとして死ぬ思いをしたのを思い出した(苦笑)ので、手軽にネットから通信販売で申し込んでみたところ、難なく翌々日には代金引換で入手することが出来ました。

こう云う買い入れる物が決まっている場合は、通信販売の方が手軽ですね。

■ 交換作業

日は変わって週末の土曜日に、念のためサーバを停止した上で、バッテリーの交換を行いました。 バッテリーの外観寸法はWP20-12とほぼ同じみたいなので、上記のページを参考にしつつ取り替え作業を行ったのですが、唯一面倒そうなヒューズの取り付けは、手っ取り早くヒューズの足を曲げることで寸法調整をしてみました(笑)

バッテリーの外観寸法はWP20-12とほぼ同じみたいなので、上記のページを参考にしつつ取り替え作業を行ったのですが、唯一面倒そうなヒューズの取り付けは、手っ取り早くヒューズの足を曲げることで寸法調整をしてみました(笑)特段問題なく繋がってるし、ストレスが掛かる場所でも無いので問題は無いかな(^-^;;

あと、バッテリーの接合も手近な布テープで(苦笑)

あとは分解した時と反対の手順で組み直して、工程終了。

機器を接続してラックの一番下に押し込み、小一時間で全工程が終わりました。

■ 緊張の電源投入!

流石に電源を入れる時には緊張しましたが、特に何の問題もなく普通に動いてくれてます(^-^;

流石に電源を入れる時には緊張しましたが、特に何の問題もなく普通に動いてくれてます(^-^;これでサーバの当面の停電対策は大丈夫かな、、、

…次は録画機系のUPSも何とかしないと、、、(苦笑)

[ツッコミを入れる]