しにふぃえの雑記、或いはネタ。

2006-10-06

■ [PC/計算機] i-RAM(GC-RAMDISK)導入

ずっと気になっていたのですが、導入するには敷居が高かったGigaByteの i-RAM(GC-RAMDISK)を、 先週の大阪遠征の際、偶然立ち寄った日本橋の某地図にてRev1.2の中古が安かったので、旅行中の気軽さも手伝ってか、さくっと買ってみました。はじめにi-RAMの特徴についてですが、i=RAMとは、基本的にはSATA(1)接続のRAMDISKというもので、RAMの読書速度がSATA(1)の転送速度を遙かに上回るため、SATA(1)の理論的転送速度である1.5MB/sで駆動可能であるということ(ただ、本製品の場合には後述のとおり理論値は出ない模様)、そしてRAMDISK製品としては珍しく、電源を切っても一定期間(マニュアルによると16時間程度)は内容がバッテリーにより保持されるということがあります。

無論、システムからはS.M.A.R.T.等に対応していないなど不完全ではありますが、HDDとして見えることから簡易ではありますが、超高速HDDと当課に扱うことが出来るディバイスと云えるかな?

そこで、その特徴を活かした使用用途なのですが、一般的にはPhotoShop等仮想記憶を作業領域として利用するアプリの仮想記憶として、またはOSそのものを超高速で利用するためのboot領域として利用することも考えられますが、わたしは利用用途として「ゲーム等、ディスクアクセスが多いアプリを利用する領域(笑)」として利用することとしました。

■ 導入と運用

導入そのものについては、システム的には通常のSATA-HDDとして見えるため普通にフォーマットして小容量のHDD利用すれば、特に問題ありませんでした。メモリは最大4枚積むことが出来るのですが、コスト的な側面から手持ちのものを流用することとして、現在休止中のPCに積んであったPC3200対応の1GBDDR-RAM2枚を流用しました。

N/Bで若干曰く付きのメモリだったのですが、特段相性等の問題はなく、順調に動いております。(^-^;;

※動作速度は情報によるとPC3200ではなく、もっと遅い速度で動いているらしい。

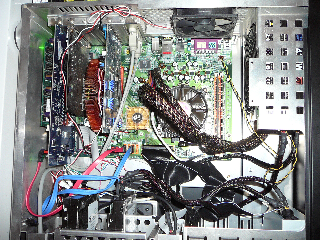

ただ、RAMを搭載したi-RAMは結構分厚く、隣接するスロットと干渉しそうでしたので、一番下側のPCIスロットに刺すことにしました。

私の場合は、MicroATXの小さなM/Bを使っている関係で、そもそもスロットが少なかったのもあり、一番下(外側)のスロットはサウンドカードで使用していたのですが、これ一つ上に移動させて、空けたスロットを利用しました。

この作業で、PCI-Expressスロットに接続しているVGAカードとの離間が少々減りましたが、省電力消費型のVGAカードにファンを増設してるし、これから寒くもなるので、特に問題は無いかな(^-^;;

あと、運用中のi-RAMはそこそこ発熱するのことですのでしたが、ケースそのものが結構大型なこともあり、長時間運用しても特に問題になる様な感じはありませんでした。

セッティングが整ったところで運用なのですが、i-RAMの運用は、「システムからはHDDに見える」との売り文句どおり、通常のHDDとほぼ同様に扱うことが出来ました。

私の用途は、頻繁なディスクアクセスを生じる(と思われる)某RagnarokOnlineなので、通常使っているゲームクライアントフォルダを、ゲームに必要のない(と思われる)フォルダを除いた形でコピーすることで、アプリケーションの導入は完了しました(苦笑)

この用途だと2GBの容量でも十分ですね(^-^;;

ゲームにおいては、人混みや敵モンスターが大量にRISEする局面において、体感できる程ラグが軽減されて感じるます。

Mapが変わる時の読み込みも、(元より短いのですが)早くなった感じがします(^-^;

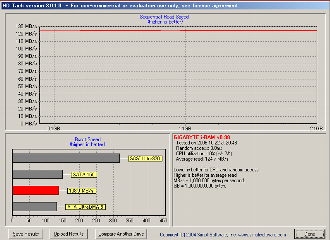

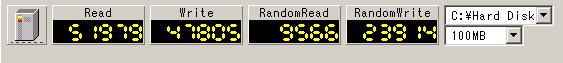

BenchMark的にはどこかに問題があるのか、カタログスペックである150MB/sや各Webサイトに実例が上がっている133MB/s(これは内部的にATA133に変換している為だと云われている)には何故か若干及ばず、117MB/sと控えめな数字なのですが、もう少しシステムのチューニングをすれば伸びるかな?

ただ、現状の速度でも、ランダムアクセスに対する優位性や、実質0秒のシークタイムなど、HDDを利用した場合に比べて、一定のアドバンテージはあると思います。

なお、今回要した費用は、i-RAM(\9,800)+1GB(約\10,000)*2と3万円程度となりましたが、SATAのHDDを複数台用いてRAID0を構築することを考えれば、容量的な面は別として(逆に云えば、小容量で必要十分ならば)C/Pは高いと思います。

特にランダムアクセスを頻発するような用途には、最適では無いでしょうか。

RAMDISKということで、データの安定性には疑問や不安が残るのは事実ですが、それをバックアップソフト等でカバーする手間を考えても、導入した価値は十分にあったと総括します(^-^*

i-RAM(GC-RAMDISK)

i-RAM(GC-RAMDISK) i-RAM(GC-RAMDISK)

i-RAM(GC-RAMDISK)[ツッコミを入れる]

2006-10-23

■ [PC/計算機] M/B交換

運用側(つーか居室側)LANの張り直しに伴って、ついては恒例のM/B選定なのですが、前回M/Bを交換した時と同様、CPUにTurion64を使用する関係から、同CPUに対応している製品と云うことで、必然的にかなり限られた選択範囲(しかもSocket754のM/B自体、市場に少ない現状)で選定することになりました。

まあ、亜流志向の常ですけどね(苦笑)

今回の選定条件

- GbEへ対応していること(今回の1番の目標)

- SATA2に対応していること(前回の雑記に書いたi-RAMの件で、性能を生かし切るため)

- Turion64に実質的に対応していること(CPUは換えたくないので)

- 将来的に拡張スロットに余裕があること(今回の教訓を生かして(苦笑))

実際、条件は満たしていると思う製品でも、極めて品薄で入手の点で難があったりして、断念すること暫し。

で、結局、Epox社のEP-8NPA SLiを 会社帰りに秋葉の某店で購入しました。

このM/Bの特徴は、

- 発売時に各ショップに流された情報によると、Turion64に非公式で対応(笑)

- Socket754対応のM/Bとしては珍しくnVidia nForce4 SLI chipsetを搭載しており、SLiに対応している。

- VITESSE VSC8201RXによるGbEに対応←これでPCIスロットの問題は解決(笑)

- nForce4によりS-ATA IIに対応←i-RAMの性能を引き出す為に重要。

- 10PortものUSBを装備←うちの環境ではあまり意味が無いが。。。(苦笑)

■ 組み付け〜初期運用

とりあえずは、今使っているM/Bとの置き換えになるので、Windowsのアクチベーションを気にしつつ、淡々と取り替えました。途中、M/Bサイズが変更になっている関係で、ネジの位置を現物合わせで調整したりしつつ、30分程度で交換は終了。

課題となっていたスロット数の問題も、GbEをPCIカードを使わない方向(オンボード)とすることで、当面は解消されましたし、SLi対応M/Bというこで、従前窮屈気味だったPCI-Express(VGA)まわりも幾分余裕がある=放熱に寄与する配置になったと思います。

ただ、今度は、(スロットを2つ占領する為)一番下のPCIスロットへ配置したi-RAMと筐体の間の空間が窮屈になって仕舞い、こっちの放熱を考える必要があるのかな、、、(現在は安定して動作しておりますが、、、)

今回の換装では、ChipSetが従前のATI RS450からnVidia nForce4へと変更になることから、SATA接続のHDDが読み込めなくなることが予想されました。

これを予防するため、EP-8NPA SLiにHDDを繋ぐ際には、一旦SATA-PATA変換基盤を利用してPATAで接続することで、Windows標準ドライバによる利用を可能とし、認識・起動した後にnForce4のドライバを導入させ、再び正常起動を確認し&ディバイスの認識を確認した後に、SATAによる接続に変更するという手間の掛かる手法を採りました。

この結果かどうか判りませんが、今回は特にトラブルも無く移行に成功すことが出来ました。

以前、これで地雷を踏んだ経験があったのですが、今回は無事に終わりました(^-^*

ドライバ類もnForce4のドライバを最新版に変更した以外は、M/B付属のもので動かしておりますが、今のところ特に不安定な挙動は見せておりません。

まあ、悪名高いnVidiaのF/Wソフトを導入していない為なのかもしれませんが、、、(苦笑)

■ 中身の様子

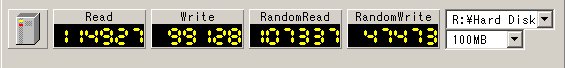

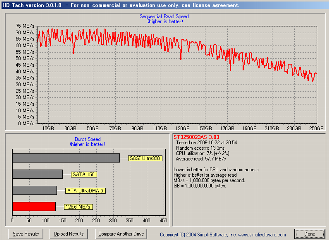

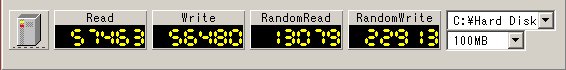

■ BenchMark結果(HD BENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず)

■ Seagate ST3250823AS

i-RAM(GC-RAMDISK)

i-RAM(GC-RAMDISK)

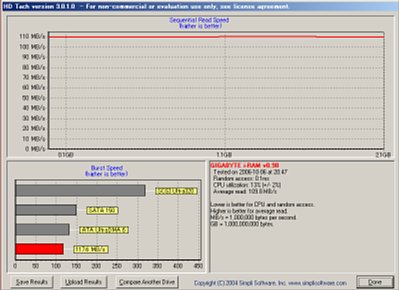

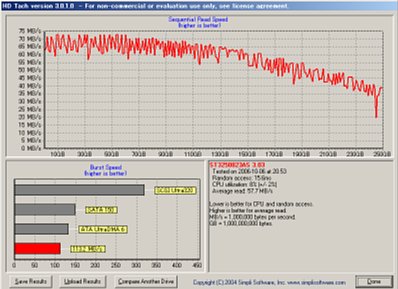

■ BenchMark結果(HDD Tach version 3.0.1.0)

Seagate ST3250823AS

Seagate ST3250823AS

■ HDD Tach総評とか

こちらも、グラフを見ると前回より向上が伺えます。この結果から云えることは、ATIのRS350は全力投球していない!ということでしょうか(苦笑)

無論、ATIのChipSetは安定して動作してましたし、ダメな訳ではないと思うのですが、、、、

とりあえず、当面はこの組み合わせで運用することにします。

さあ、次はCPUの換装Turion64-30→40かな(笑)

[ツッコミを入れる]

Seagate ST3250823AS

Seagate ST3250823AS Seagate ST3250823AS

Seagate ST3250823AS