しにふぃえの雑記、或いはネタ。

2006-10-06

■ [PC/計算機] i-RAM(GC-RAMDISK)導入

ずっと気になっていたのですが、導入するには敷居が高かったGigaByteの i-RAM(GC-RAMDISK)を、 先週の大阪遠征の際、偶然立ち寄った日本橋の某地図にてRev1.2の中古が安かったので、旅行中の気軽さも手伝ってか、さくっと買ってみました。はじめにi-RAMの特徴についてですが、i=RAMとは、基本的にはSATA(1)接続のRAMDISKというもので、RAMの読書速度がSATA(1)の転送速度を遙かに上回るため、SATA(1)の理論的転送速度である1.5MB/sで駆動可能であるということ(ただ、本製品の場合には後述のとおり理論値は出ない模様)、そしてRAMDISK製品としては珍しく、電源を切っても一定期間(マニュアルによると16時間程度)は内容がバッテリーにより保持されるということがあります。

無論、システムからはS.M.A.R.T.等に対応していないなど不完全ではありますが、HDDとして見えることから簡易ではありますが、超高速HDDと当課に扱うことが出来るディバイスと云えるかな?

そこで、その特徴を活かした使用用途なのですが、一般的にはPhotoShop等仮想記憶を作業領域として利用するアプリの仮想記憶として、またはOSそのものを超高速で利用するためのboot領域として利用することも考えられますが、わたしは利用用途として「ゲーム等、ディスクアクセスが多いアプリを利用する領域(笑)」として利用することとしました。

■ 導入と運用

導入そのものについては、システム的には通常のSATA-HDDとして見えるため普通にフォーマットして小容量のHDD利用すれば、特に問題ありませんでした。メモリは最大4枚積むことが出来るのですが、コスト的な側面から手持ちのものを流用することとして、現在休止中のPCに積んであったPC3200対応の1GBDDR-RAM2枚を流用しました。

N/Bで若干曰く付きのメモリだったのですが、特段相性等の問題はなく、順調に動いております。(^-^;;

※動作速度は情報によるとPC3200ではなく、もっと遅い速度で動いているらしい。

ただ、RAMを搭載したi-RAMは結構分厚く、隣接するスロットと干渉しそうでしたので、一番下側のPCIスロットに刺すことにしました。

私の場合は、MicroATXの小さなM/Bを使っている関係で、そもそもスロットが少なかったのもあり、一番下(外側)のスロットはサウンドカードで使用していたのですが、これ一つ上に移動させて、空けたスロットを利用しました。

この作業で、PCI-Expressスロットに接続しているVGAカードとの離間が少々減りましたが、省電力消費型のVGAカードにファンを増設してるし、これから寒くもなるので、特に問題は無いかな(^-^;;

あと、運用中のi-RAMはそこそこ発熱するのことですのでしたが、ケースそのものが結構大型なこともあり、長時間運用しても特に問題になる様な感じはありませんでした。

セッティングが整ったところで運用なのですが、i-RAMの運用は、「システムからはHDDに見える」との売り文句どおり、通常のHDDとほぼ同様に扱うことが出来ました。

私の用途は、頻繁なディスクアクセスを生じる(と思われる)某RagnarokOnlineなので、通常使っているゲームクライアントフォルダを、ゲームに必要のない(と思われる)フォルダを除いた形でコピーすることで、アプリケーションの導入は完了しました(苦笑)

この用途だと2GBの容量でも十分ですね(^-^;;

ゲームにおいては、人混みや敵モンスターが大量にRISEする局面において、体感できる程ラグが軽減されて感じるます。

Mapが変わる時の読み込みも、(元より短いのですが)早くなった感じがします(^-^;

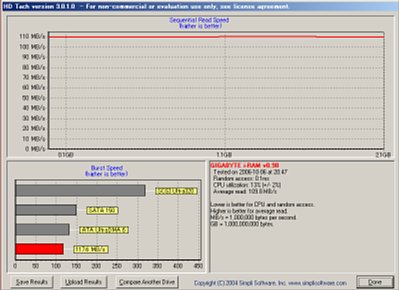

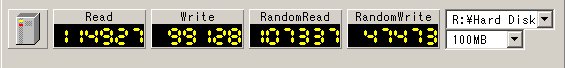

BenchMark的にはどこかに問題があるのか、カタログスペックである150MB/sや各Webサイトに実例が上がっている133MB/s(これは内部的にATA133に変換している為だと云われている)には何故か若干及ばず、117MB/sと控えめな数字なのですが、もう少しシステムのチューニングをすれば伸びるかな?

ただ、現状の速度でも、ランダムアクセスに対する優位性や、実質0秒のシークタイムなど、HDDを利用した場合に比べて、一定のアドバンテージはあると思います。

なお、今回要した費用は、i-RAM(\9,800)+1GB(約\10,000)*2と3万円程度となりましたが、SATAのHDDを複数台用いてRAID0を構築することを考えれば、容量的な面は別として(逆に云えば、小容量で必要十分ならば)C/Pは高いと思います。

特にランダムアクセスを頻発するような用途には、最適では無いでしょうか。

RAMDISKということで、データの安定性には疑問や不安が残るのは事実ですが、それをバックアップソフト等でカバーする手間を考えても、導入した価値は十分にあったと総括します(^-^*

i-RAM(GC-RAMDISK)

i-RAM(GC-RAMDISK) i-RAM(GC-RAMDISK)

i-RAM(GC-RAMDISK)[ツッコミを入れる]

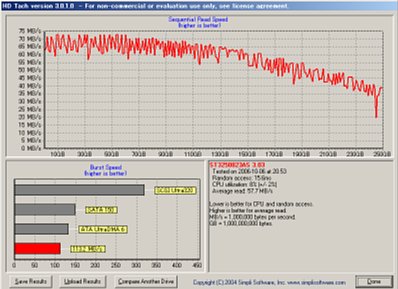

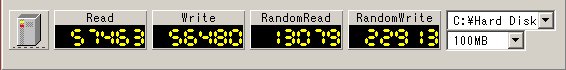

Seagate ST3250823AS

Seagate ST3250823AS Seagate ST3250823AS

Seagate ST3250823AS